Budgetsanierung auf unsere Kosten

Österreichs Wirtschaft befindet sich seit zwei Jahren in der Rezession. Die Exportnachfrage in der Industrie ist und bleibt schwach, die Bauwirtschaft schwächelt. Der private Konsum ist insgesamt zurückhaltend.

von Georg Erkinger

Das ist kein Zufall, denn seitens der letzten Regierung wurde im Zuge der Teuerungskrise kaum in die Preise eingegriffen. Stattdessen wurde versucht, die Folgen der explodierenden Inflations mittels Zahlungen aus dem Budget abzufedern.

EZB würgt Konjunktur ab

Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum hat durch ihre Zinspolitik dafür gesorgt, dass die Kapitalkosten für Unternehmen stark angestiegen sind und damit Investitionen sinken. Ebenso erklärtes Ziel der Leitzinsanhebung war es, den privaten Konsum einzuschränken, um über eine Reduktion der Nachfrage den Preisanstieg zu dämpfen. Die derzeit schwache Konjunktur ist also kein Zufall, sondern ein gewünschtes Ergebnis der EZB-Zinspolitik.

Während die Netto-Reallöhne je geleisteter Arbeitsstunde 2026 voraussichtlich nicht höher sein werden als im Jahr 2020, steigt die Arbeitslosigkeit und das Wirtschaftswachstum bleibt gering. Einnahmenseitig ist daher mit keinen großen Steigerungen zu rechnen. Die Ausgabensteigerungen der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass der Staatsschuldenstand von 70,9 im Jahr 2019 auf 79,5 Prozent des BIP im Jahr 2024 angestiegen ist. Erlaubt sind in der Eurozone 60 Prozent.

Nach wie vor klafft eine riesige Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben. Für das laufende Jahr prognostiziert die Nationalbank etwa ein Defizit von 4,1 Prozent des BIP.

Rüstungsausgaben kein Thema

Stark erhöht wurden die Rüstungsausgaben: Betrug das Budget des Bundesheeres 2022 noch 0,6 Prozent des BIP bzw. 2,7 Milliarden Euro, so wurde dieser Wert 2024 auf 1,07 Prozent bzw. 4 Milliarden Euro erhöht. Bis 2027 soll er laut Planungen weiter auf 1,5 Prozent des BIPs steigen. In den Kürzungsüberlegungen aller Parlamentsparteien spielen die Milliarden, die für Rüstung zusätzlich ausgegeben werden sollen, keine Rolle. Stattdessen soll die breite Masse der Bevölkerung belastet werden.

Kein Defizitverfahren – Massive Belastungen

Um das unter Schwarz-Grün aus dem Ruder gelaufene Budget zu konsolidieren, erlaubt die EU zwei Wege mit unterschiedlich starken Einschnitten. FPÖ und ÖVP haben sich für die Variante ohne Defizitverfahren, also jene mit den stärkeren Einschnitten im ersten Jahr, entschieden. Dies bedeutet für 2025 Kürzungen im Umfang von 6,4 Milliarden Euro. Aufgrund des Scheiterns der Regierungsverhandlungen und des Voranschreitens der Zeit, sowie einiger unrealistischer Annahmen, ist davon auszugehen, dass die Zahlen nicht halten werden.

Gleichzeitig kann aber auch angenommen werden, dass wesentliche Belastungen – egal wie die Regierungen in den kommenden Jahren zusammengesetzt sind – nicht zurückgenommen werden.

Als größter Brocken im Umfang von zwei Milliarden Euro ist die Abschaffung des Klimabonus vorgesehen, ohne die CO2-Bepreisung abzuschaffen. Die Gebühren sollen um 45 Prozent erhöht werden, eine KFZ-Zulassung dann etwa 172 statt 119,8 Euro kosten. Auch die Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters und die geplante Abschaffung der Bildungskarenz gehen zu Lasten der Beschäftigten. Kürzungen drohen auch beim öffentlichen Verkehr, wo etwa bei den ÖBB „gespart“ werden soll.

Es ginge auch anders

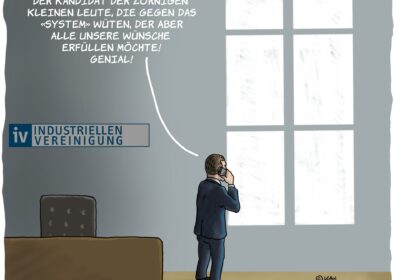

Vieles ist vage, klar ist aber, dass auf die Vermögen der Reichen und die Gewinne der Konzerne nicht zugegriffen werden soll. Während die Löhne und Gehälter durch die hohe Inflation an Wert verloren haben, sind beispielsweise die Gewinne der Banken in den vergangenen Jahren explodiert. Das hat im Wesentlichen drei Gründe.

Erstens wurden den Banken Kreditausfallsrisiken abgenommen, da vielen Unternehmen während der Corona Pandemie und der nachfolgenden Teuerungskrise großzügige Förderungen gewährt wurden. Indirekt wurden so auch die Banken subventioniert. Zweitens haben die Leitzinserhöhungen der EZB dazu geführt, dass die Banken die Kreditzinsen drastisch anheben konnten. Gleichzeitig haben sie die Sparzinsen nur zögerlich und unvollständig erhöht und so von der immer größer werdenden Spanne zwischen Spar- und Kreditzinsen profitiert.

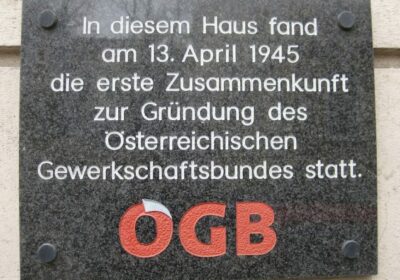

Den dritten Grund hält man für kaum möglich. Die Banken wurden direkt durch die Notenbanken subventioniert. Sie konnten sich günstig Liquidität beschaffen und das Geld gewinnbringend bei der OeNB veranlagen. Im Klartext: Die Banken bekamen äußerst billige Kredite von der Nationalbank und haben diese gewinnbringend zu hohen Zinsen bei der Nationalbank wieder angelegt. Eigentlich unglaublich, aber allein 2023 hat die Nationalbank 3,4 Milliarden Euro an Zinsen an die Banken überwiesen. Eine Bankenabgabe ist daher mehr als gerechtfertigt. Nach dem ÖGB/AK Modell könnten damit eine Milliarde Euro pro Jahr eingenommen und so Spielräume im Budget geschaffen werden.